Qu’est-ce que le marketing urbain, et quelles sont ses origines ?

Le marketing urbain est une dimension du gouvernement des villes qui s’attache à améliorer au maximum leur image et leur capital symbolique. Il s’agit pour une ville de construire un récit sur elle-même pour se distinguer sur un marché concurrentiel, pour attirer des populations et surtout des capitaux. Le marketing tire son origine du monde de l’entreprise et de la volonté de producteurs de biens ou de services de développer une offre et un discours propres à séduire des clients ; il s’agit alors de proposer un récit en direction des acheteurs cibles. Pour ce qui nous intéresse, le territoire peut être considéré comme un produit, dans la mesure où il comprend une dimension foncière qui peut faire l’objet d’investissements, mais il intègre aussi d’autres éléments commercialisables : une offre touristique, des grands événements, des projets urbains, des clusters industriels et technologiques…

Comment le marketing est-il passé du monde de l’entreprise à celui des collectivités et des politiques urbaines ?

Il faut distinguer le marketing de la publicité et des simples discours promotionnels, qui ont une origine plus ancienne. Dans le livre, je montre comment certaines puissances coloniales ont développé très tôt des discours de promotion visant à attirer certaines franges de leurs populations vers les colonies. L’apparition du marketing urbain correspond au tournant néolibéral et à une évolution de la dynamique capitaliste qui va notamment s’appuyer sur un développement de la concurrence dans toutes les sphères de la société. Cela a transformé la manière dont les collectivités territoriales se pensent. À partir des années 70, on voit progressivement apparaître des élus et des fonctionnaires territoriaux qui investissent un rôle de managers et cherchent à positionner leur territoire dans un marché de l’urbain vu comme concurrentiel ; il s’agit d’assurer l’implantation de capitaux sur son territoire. En France, ces pratiques se développent à partir de la fin des années 80, notamment dans les grandes villes dirigées par le Parti socialiste.

On passe alors d’un urbanisme de la demande — c’est-à-dire, pour schématiser, un urbanisme keynésien, qui s’appuie sur le développement de grandes infrastructures (de transport, de logement, etc.) répondant aux besoins de la population — à un urbanisme de l’offre, qui vise à séduire de nouveaux investisseurs. Le développement du néolibéralisme urbain dans la plupart des villes grandes et moyennes ne signifie pas nécessairement qu’élus et fonctionnaires territoriaux adhèrent à ce tournant idéologique. Ces acteurs sont pris dans des logiques qui s’imposent à eux. Le contexte d’austérité, qui se traduit notamment par la baisse des dotations aux collectivités, les encourage à aller chercher des investissements à l’extérieur, en appliquant les recettes promues par le néolibéralisme et forgées dans le monde de l’entreprise, et donc en se mettant au service du marché.

Les stratégies de marketing urbain se déploient sur différents supports et en direction de différentes cibles. Dans ton article, tu prends l’exemple des stratégies déployées par la ville de Lyon, mais la ville de Tours se retrouve embarquée dans les mêmes logiques. Ces dernières années, elle a notamment lancé une grande campagne d’affichage dans les couloirs du métro parisien, en vue d’attirer des touristes. Quel regard tu portes sur une telle campagne ?

Le tourisme est un secteur d’investissement central ; il s’agit d’un des principaux objectifs des campagnes de marketing urbain. C’est particulièrement vrai en France, où le tourisme est un secteur économique majeur. Les villes vont souvent chercher à séduire à la fois une clientèle nationale et une clientèle étrangère. Après tout, l’affaire des mariages chinois s’inscrit dans une logique de marketing urbain : il s’agissait de vendre à une clientèle de touristes chinois un territoire (la Touraine et ses châteaux) associé à de supposées valeurs (« le mariage romantique à la Française »). L’idée, derrière, est que parmi les touristes attirés par ces stratégies se trouveront de potentiels investisseurs, mais aussi des étudiants et des cadres qui seront séduits au point de s’installer sur le territoire.

Les campagnes d’affichage qui se déploient dans les gares, dans les aéroports, dans le métro parisien (et parfois dans la ville elle-même afin de susciter de l’adhésion parmi la population) ont toutes pour objectif de présenter la ville comme « unique ». Pourtant, toutes ces campagnes finissent par se ressembler, car elles jouent sur les mêmes ressorts, notamment l’authenticité et la proximité par rapport à la capitale. La campagne promotionnelle « Tours l’inattendue » est un stéréotype du genre. Il ne s’agit pas de présenter les caractéristiques d’un territoire, mais d’y associer des valeurs. Les visuels utilisés sont également très standardisés : on retrouve les mêmes codes graphiques à Lyon et à Tours.

Par ces campagnes, les villes cherchent à la fois à se distinguer, généralement en s’appuyant sur ce qui est « déjà-là », c’est-à-dire sur le patrimoine et les propriétés géographiques du lieu (proximité de la mer ou de la montagne, viticulture, vallée fluviale, etc.), et à la fois à montrer leur conformité aux attentes de leurs cibles, qu’il s’agisse des touristes ou des investisseurs. Les discours qui accompagnent ces campagnes sont également très stéréotypés : quel qu’il soit, le territoire est systématiquement « attractif », « innovant », « festif », « durable ». Les villes appliquent toutes les mêmes recettes pour tenter de séduire des investisseurs.

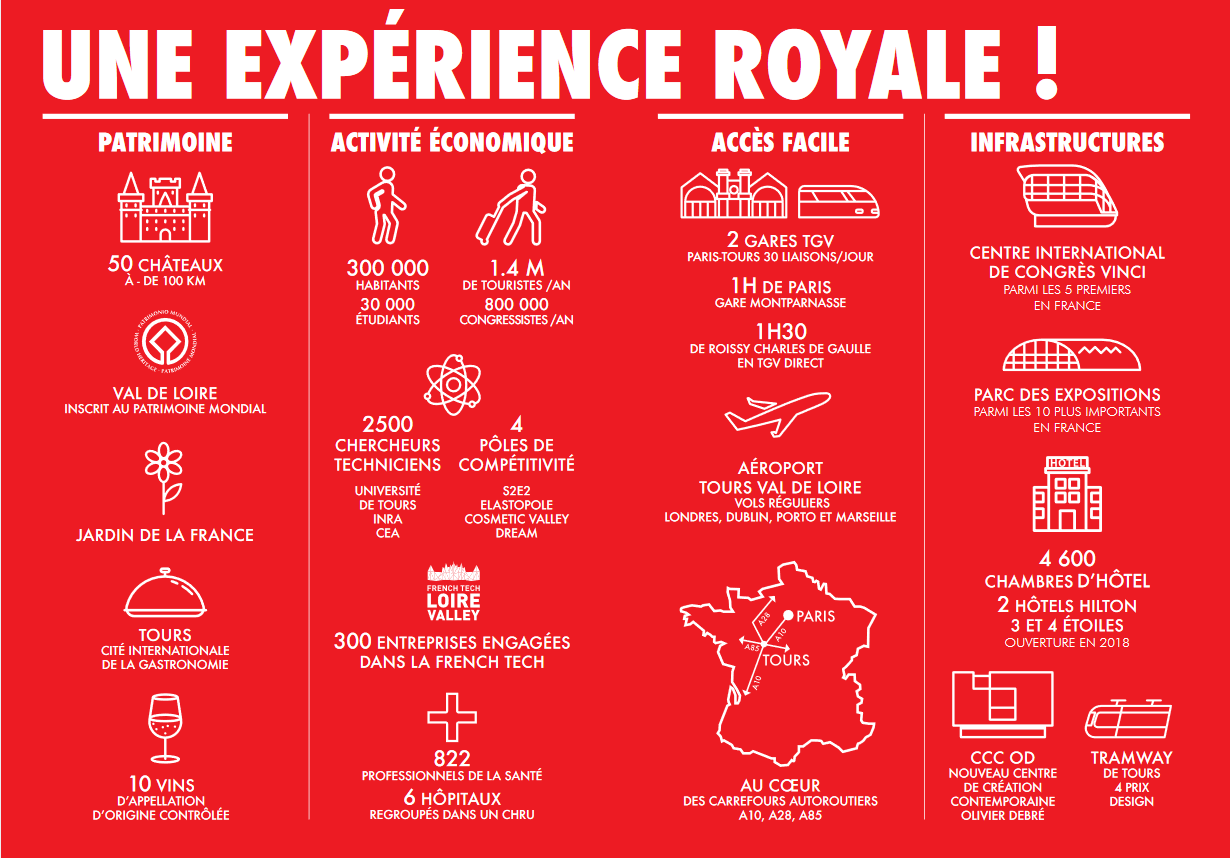

Le marketing urbain se décline également en direction des entreprises. À Tours, ça a pris la forme d’une autre campagne publicitaire, qui s’appuie sur le slogan « Comme des rois ». Quelle place prend le tourisme d’affaires dans cette notion de marketing urbain ?

Le tourisme d’affaires, principalement composé des organisateurs de congrès et de leurs participants, est un véritable enjeu pour les collectivités. Ce public est réputé dépenser beaucoup d’argent sur le territoire. C’est notamment pour cela qu’on voit se développer des salles pouvant accueillir des séminaires dans tous les hôtels. En 2018, la clientèle des touristes d’affaires représentait la moitié des nuitées enregistrées dans les hôtels de la métropole de Tours. Pour séduire cette cible, les villes se dotent d’outils dédiés. C’est ainsi que la métropole de Tours a monté un « convention bureau » chargé de « renforcer la visibilité de la destination Tours Loire Valley » auprès de cette clientèle.

La ville de Tours s’est récemment félicitée d’accueillir une étape du Tour de France en 2021, et on a vu de multiples tentatives de créer de grands événements fédérateurs au cours des dernières années (festivités autour de Saint-Martin, Francogourmandes, etc.). Quelle est la place des grands événements dans les stratégies de marketing urbain ?

Le grand événement — comme le projet urbain remarquable — est complétement intégré à la logique du marketing urbain et témoigne du poids du marketing sur la production de la ville. Le marketing ne se réduit pas à des campagnes publicitaires, il a aussi une dimension matérielle et il oriente les décisions d’aménagement comme les politiques culturelles ou sportives. Ces grands événements sont là pour générer de l’attention, notamment médiatique : une ville organise des grands événements pour qu’on parle d’elle, et pour attirer des visiteurs. Il s’agit aussi de s’intégrer au concert des « villes qui comptent » : une métropole doit avoir sa biennale de quelque chose. Ce sont souvent des événements imaginés pour plaire aux populations qu’on rêve d’attirer.

Dans la concurrence que se mènent les territoires, il ne suffit plus de proposer de l’immobilier de bureaux à bas prix pour attirer une entreprise ; l’idée qu’il y a derrière, c’est que les entreprises investiront si la ville dispose d’une offre propice à l’épanouissement de leurs cadres. Le rôle de ces grands événements est donc pour partie de séduire cette population particulière, quand bien même il n’est pas établi que les choix des entreprises soient dictés par ce genre de logiques. Au final, toutes les villes sont « capitale de » quelque chose, s’offrent le bâtiment d’un architecte star (le Vinci de Jean Nouvel), ouvrent un musée d’art contemporain (le CCCOD à Tours, le Frac à Orléans) et tentent de faire émerger des acteurs culturels majeurs qui seront associés à leur territoire. À Tours, le soutien qu’obtient la Compagnie Off s’inscrit dans cette dynamique.

Pour communiquer sur leur supposée attractivité, les villes s’appuient beaucoup sur une multitude de classements et de labels décernés par une vaste palette d’acteurs. Quel rôle jouent ces acteurs dans les logiques de marketing urbain ?

Labels et classements jouent un rôle relativement proche. On retrouve la question de la conformité et de la singularité : finalement, obtenir un label, c’est garantir qu’on est comme les autres, puisqu’on s’est conformé à un certain nombre de critères de jugement correspondant à ce qui est reconnu comme « bien » ; mais c’est aussi se singulariser, puisque cela témoigne d’une certaine excellence dans le domaine choisi. Il existe toute une économie de labellisation, de prix, de classements... Au sommet de tout ça, il y a le classement « Winning in Growth Cities » qui hiérarchise les villes les plus puissantes au plan économique, la notation de certaines villes, comme Lyon, par l’agence Standard’s & Poor, ou le classement des villes mondiales réalisé par la banque UBS. Derrière, il y a toute une série de classements établis notamment par la presse, qui s’adressent moins directement aux investisseurs institutionnels, et qui vont par exemple s’appuyer sur des données établies par des acteurs de l’immobilier. L’apparition dans ces classements va ensuite être employée dans la communication des villes, tant en direction des habitants pour témoigner de l’efficacité de la politique municipale qu’en direction des populations qu’on cherche à attirer, voire comme outil de management interne des équipes des collectivités et de leurs partenaires.

On peut encore citer d’autres acteurs qui s’impliquent dans le marketing urbain. Dans une logique parfaitement néolibérale, les campagnes menées par les villes sont souvent pensées en accord avec les acteurs économiques locaux. À Lyon, la marque urbaine « OnlyLyon » compte parmi ses fondateurs non seulement des acteurs institutionnels (la Métropole, l’université, la CCI), mais aussi le MEDEF ou la CGPME. Elle s’appuie aussi sur un réseau de partenaires privés au sein duquel on retrouve les gros acteurs industriels du coin : Renault Trucks, Sanofi, Veolia, etc. Ce procédé fait des émules : la Métropole de Tours a lancé une opération similaire, en se dotant d’une « marque d’attractivité » baptisée « Tours Loire Valley », en lien avec l’Université et le MEDEF d’Indre-et-Loire.

Ces stratégies semblent faire l’objet d’un large consensus, quelle que soit l’orientation politique des collectivités étudiées, de Lyon à Grenoble en passant par Tours ou Nantes.

Il faut mettre ça en lien avec la domination de l’idéologie néolibérale, à laquelle aucun gouvernement local ou national n’échappe totalement, et qui dépasse très largement les frontières politiques. La plupart des élus et des gestionnaires de villes sont incapables de remettre en cause des dogmes comme celui de la concurrence interurbaine. Les stratégies qui accompagnent ces dogmes se sont donc largement déployées, indépendamment de l’étiquette politique des équipes qui les mettent en œuvre. Les recettes néolibérales ont d’ailleurs d’abord été appliquées dans les grandes villes de gauche, notamment dans la sphère culturelle, à une époque où la droite municipale était très peu libérale. Cet entrepreneurialisme urbain s’est ensuite très largement imposé.

Il faut cependant relativiser l’efficacité des stratégies de marketing urbain. Si, dans des cas comme Lyon, les cibles que se fixent les dirigeants locaux semblent en partie atteintes (augmentation du nombre de visiteurs, implantations et créations d’entreprises, etc.), l’influence réelle des démarches de marketing territorial est impossible à évaluer. Et l’on trouve de nombreux cas où les outils déployés échouent à augmenter le capital symbolique d’une ville ou à y attirer des investissements. On peut par exemple citer les cas de Marseille ou de Saint-Étienne, où les tentatives de moderniser l’image de la ville n’ont pas rencontré le succès espéré par les décideurs.

À Tours, les échecs successifs des différents projets de construction d’une tour à proximité de la gare, l’incapacité à donner corps au label « cité de la gastronomie » obtenu en 2013, le flop des différents événements grands publics lancés ces dernières années, la redéfinition régulière des marques associées au territoire, témoignent du fait que le marketing territorial n’est pas une science exacte.

Matthieu Adam, Emeline Comby (dir.), Le Capital dans la cité. Une encyclopédie critique de la ville, Éditions Amsterdam, 2020, 25 €.